提到弱势群体你会想到什么?生于陋室,衣着朴素,忙于生计,生存艰难等等。不管怎么描述都逃不开一个词—贫穷。

01

是“贫”是“穷”

贫穷可谓是弱势群体的原罪。

贫:可理解为少,缺乏,弱势群体的资源缺乏致使他们处在贫的状态。

贫的表现在于

1.现实资源匮乏;

2.社会支持少;

3.忙于生计。

穷:可理解为尽,活在框架之中,未来没希望,心理资源和认知能力上的有限是弱势群体处在穷的状态;

穷的表现在于

1.心理资源少;

3.固有的行为模式;

4.对陌生事物过分警戒。

暂时的物质匮乏并不是真正的弱势群体,比如说大学生,刚就业的年轻人,他们大多是“贫”,但心理资源丰富,未来充满希望;反之,心理上的弱势可能会导致故步自封进入“穷”的状态,陷入到真正的弱势之中。

心理资源的“穷”,与物质上的“贫”并不直接想关,但和下面的心理特征联系紧密。

02

心理弱势的原因

习得性无助

很多人都听过一个小象的故事:马戏团里将一只要驯化野性比较大的小象,会把小象用绳子拴在木桩上。开始的时候小象会难受,会想办法挣脱,多次尝试失败后,小象会慢慢习惯这种禁锢,哪怕小象长成了大象,有力量脱离束缚,也依然会生活在禁锢之中,甚至放开绳子也不会逃走。

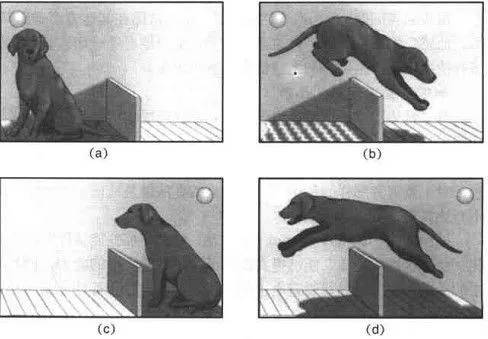

这个的故事脱胎于一项动物心理学实验:

西里格曼把狗关在一个上了锁的笼子里,并且在笼子边上安装了一个扩音器。只要扩音器一响,笼子的铁丝网就会通上电流,电流的强度足以让狗感到痛苦,但不会伤害它的身体。刚开始,扩音器响的时候,被电到的狗会在笼子里四处乱窜,试图找到逃脱的出口。可是在试过几次都没有成功之后,狗就绝望了,放弃了挣扎。虽然扩音器响了,还是有电流通过,但狗只是躺在那里默默地忍受痛苦,而不再极力逃脱了。

于是西里格曼把狗挪到了另一个更大的笼子里,笼子的中间用隔板隔开,一边通电,一边没有通电,但隔板的高度是狗可以轻易跳过去的。西里格曼把另一条从来没有经过实验的对照组狗,和先前的那条实验狗一起关进了通电的一边,当扩音器响起,笼子通电时,对照组狗在受到短暂的惊吓之后,立刻奋起一跳,逃到了安全的那一边。可是那条可怜的实验狗,却眼睁睁地看着伙伴轻易地跳到笼子的另一边,自己却卧倒在笼子里,再也不肯尝试了。

随后对人的实验也证实了这种现象,这就是我们常说的习得性无助。

可以回想一下某些你认为自己不擅长的领域,分析下这种“不擅长”的认知是怎么来的呢?

一个认为自己不擅长数学的人,可能是因为小时候有几次数学没有满分受到家长批评;

一个认为自己不擅长唱歌的人可能是因为某次KTV在朋友面前没有表现好;

一个认为自己不会说话的人可能只是因为曾经在重要的场合说错了几次话......

仔细想来,我们都是一只小象,不仅被事实束缚,也被自己束缚。

行为模式固化

在面对家里的老人时,我们对行为固化这个词会有更深刻的感受。

妈,剩饭不要吃,不健康,会产生很多亚硝酸盐。

不会的,之前一直都这么吃,不也好好的。

爸,您身体不好少喝点儿酒。

没事儿,爸爸身体好着呢,不会有问题;

妈,这些几年前的衣服不穿就扔掉吧,捐出去也行。

别呀,说不定什么时候还能用上;

......

我们总会觉得父母行为古板,坚持着一套过时的或不合时宜的行为方式。但很多时候我们也一样,固着于旧有的行为模式。

稍微关注心理学的人相信对“内在的小孩”这个词不陌生,很多人解释说,一个孩子在成长过程中如果受到了伤害,或支持的资源不足,这个内在的小孩就会困在原地不长大。

这个“不长大”其实就是行为的固着,当然这个固着并不是主动的。

比如一个内向的小朋友,鼓起很大的勇气在几个陌生人面前打开一个新的话题,却没能引起大家的共鸣和讨论。

场景的冰冷不仅冰冻了小朋友的紧张和期待,也冰冻了小朋友人际沟通的发展。

TA不再敢主动打开话题,甚至连回应话题都会紧张。

又回到了之前内向、沉默的状态,之后在人际沟通上,TA可能一直延续这种行为模式。

这个小朋友不再长大了。

有一个哲学命题是人不能两次踏入同一条河流,我们也拿人和河流的关系做个类比:

习得性无助让人远离河流,行为固着让人以同样的错误跌进河里,这种情况在一起你就很难再学会游泳了。

这些成长问题和历史遗留问题必然不能瞬间解决,但如果你愿意改变可以试试下面这些方法。

03

心理弱势解决方案

1. 自我边界

现在是一个推崇自我的时代,大家越来越能意识到自我的独立性。但心理弱势的人往往会有自我边界过于收缩的现象。

特别害怕麻烦别人,遇到问题不敢求助;

特别害怕尴尬,尽量不去接触陌生的事;

也怕被别人看出来弱小,所以选择“独自”活着。

这种独立其实是把自己封闭在舒适圈里,闭上眼睛闭上耳朵,不与外界沟通。

如果你发现自己也有这样的情况,试着调整下自我的边界。

每次“不敢”的时候跟自己说一句:我害怕的结果都是自己的想象,然后一点点开放自我边界。

2.目标感

定个目标,这个建议相信大家都是从小听到大。

幼儿园的时候,定个目标,本周背几首唐诗;

小学的时候,定个目标期末考100分;

中学的时候,定个目标,考上985;

大学的时候,定个目标,考试不挂科;

工作后,定个目标,业绩达标;

······

“目标”伴随我们一路成长,我们且不问这些目标有没有实现,只是问问自己,这些目标都是你定的吗?

相信绝大部分都是“被目标”。

或许,你的目标是打好一场球赛,画好一幅画,唱好一首歌,认识星空和了解大海。

目标需要能调动你的主观能动性,让你能投入其中。

如果能找到这样的目标,不要犹豫,定下来,在每次选择的时候想想怎样做能更好地实现它,那你就可以一步步向着有意义有希望充满能量的明天迈进。

有一个现实是很多人并不知道能让自己充满希望的目标是什么。

在经历过多年的“被目标”后,好多人都失去了定目标的能力。

如果你问下身边的人:你想做什么?他们可能很难回答这个问题。

大多数人知道自己能做什么,知道自己要做什么,唯独不知道自己想做什么。

这种情况就需要具备下面这种能力:

3.分析能力

人贵自知,如果不知道自己想做什么,试试了解分析下自己能做什么。

或许有人问你能做什么的时候你也会迟疑。

的确,我们很少会有意识地分析自己擅长那些能力,更不会有意识地组合这些能力。

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!